|

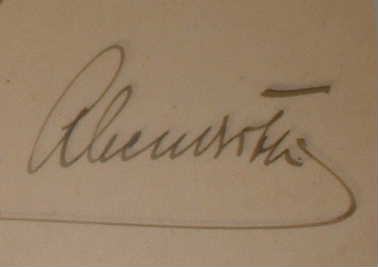

□ Hermann Abendroth □ Hermann Paul Maximilian Abendroth (* 19.01.1883 Frankfurt/Main; † 29.05.1956 Jena) |

|

■ 参照した資料はこちら ■ 略年表はこちらをクリック。 (お時間の無い方はコチラ ↑ 略年表を。) ■ 英語版の略年表はこちら(English Page) ■ 年表 ( chronological table )は作成途中。 ■ Profile 詳細版は3つに分けてます。 |

ヘルマン・アーベントロート (1883年01月19日フランクフルト・アム・マイン生 1956年05月29日イエナにて没)

1883年1月19日フランクフルト・アム・マイン生まれ。

1883年5月27日プロテスタントの洗礼を受ける。 生家はフランクフルトの大きな書籍商で、父は モリッツ・アーベントロート ( Moritz Abendroth )。 (家族は文学だけでなく絵画、音楽にも親しんでいた。ヘルマンはそういう環境の中で 劇場やコンサートホールへもよく通った。) ヘルマン自身も、少年の頃から父の後を継ぐことを意識していた。 7歳から趣味でヴァイオリンを弾くようになる。 12歳の時、室内楽のコンサートでクロイツェル・ソナタを聴いて、自分ももっと練習しようと 思いヴァイオリンのレッスンを受け始めるが、半年で飽きる。 父親はヘルマンに書籍商を継がせるつもりでいた。 アビトゥーア(ギムナジウム卒業試験)に受かった後、 17歳の時に家業を継ぐための書籍商の1年コースで勉学・・・という予定でミュンヘンへ行ったが、 実際にはここで音楽の勉強を始めることとなる。 (後に「私を後継ぎにさせたがっていた父の最大の失敗は、私をミュンヘンへ 勉強に出したことです」とアーベントロート自身が語っていたそうです。) (ミュンヘンで芸術サークルに友人に誘われ、そこでカイム管弦楽団 ***この Kaim Orchestra というのはミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団の前身 →→ カイム管弦楽団について** ここの指揮者とも知り合い、一緒に音楽を演奏したりしていた。 シャルラー ( Scharrer )という人が、アーベントロートに君は指揮者になるべきだと話し、アーベントロートは自分は書籍商の 1人息子で跡取りなので無理と話すと、音楽界の著名人の承認を得て親を納得させようと、このシャルラー が御膳立てをし カイム管弦楽団の首席指揮者フェリックス・ワインガルトナーと初めて会った。この時、 ヴァイオリンは少し弾けるが、その頃まだピアノは弾けず作曲もしたことが無かった、まだ19歳のアーベントロートは、 「ピアノを弾けない指揮者なんて聞いたことがない、せめて何か作曲は?一体いつ指揮者になりたいと思ったんだ??」と ワインガルトナーを怒らせてしまった。アーベントロートは、自分はワインガルトナーがカイム管弦楽団を指揮しているのを何度も 見てきていて、その度に「自分にも出来る」と思ったことを話した。ワインガルトナーは 「家に戻って本屋になれ、二度と指揮者になろうとするな!」と激怒。 しかし、こうしたことでかえって音楽への思いが強くなり、フランクフルトへ戻り父親との長い話し合いの結果、 1年音楽の勉強をしていいと許可を貰い、先生たちに指揮者として才能が有ると認められたらオーケストラの指揮者になる、 しかしそうでなかったら、戻って書籍商になる、という約束をした。) **この話は、 Künstler plaudern [ H. E. Weinschenk , 1940年出版 . Berlin] という本の中の「 Die teuren Zigarren des Kapellmeisters 」 に載っており、 Tahra のCD解説書 ( TAH139-140 )で仏文と英文に全訳され紹介されています。 ワインガルトナーと初めて会ったこの時のことはアーベントロートが指揮者になろうとした1つの きっかけにはなっていますが、その後両者の間で師弟関係が出来たという訳ではないらしいです。 私が人づてに聞いた話ですと、この2人はその後も余り仲良くはなかった・・・とのこと。 ** ミュンヘンにてアーベントロートが音楽の勉強を始めたのは1900年。 ミュンヘン音楽大学( Munich Conservatory )( Münchner Konservatorium )ではワーグナー指揮者 として有名なフェリックス・モットル( Felix Mottl 1856-1911)(この当時、ミュンヘン国立歌劇場音楽監督)に オーケストラの指揮法を学び、 ピアノをアンナ・ヒルツェル=ランゲンハム( Anna Hirzel-Langenhan ) ( Lechetizky レシェティツキーの教え子として有名だった方だそうです)に学ぶ。 音楽理論と作曲を、ルードルフ・ルーイとの共著「和声学 Harmonielehre」で有名な ルードヴィヒ・トゥイレ( Ludwig Thuille 1861-1907)に学んだ。 (トゥイレの生徒として有名なのが、エルネスト・ブロッホ,ヴァルテール・クルヴォワジエ, ヴァルター・ブラウンフェルス,ヘルマン・アーベントロート。) まだ学生であった1902年には混声合唱団の管理をしていた。 (1900〜1905年) ミュンヘンで1903年指揮者デビュー。 最初に就いたポストは、アマチュアのミュンヘン楽友協会(管弦楽協会) Münchner Orchesterverein (Die wilde Gungl という通称があった様です) ( Munich orchestral association )(ミュンヘン・オーケストラ協会、オルケスタフェライン) というアマチュア楽団(役人、医者などミュンヘンの中産階級の市民がオケのメンバー)の Kapellmeister の職。 (ここのアマチュア・オケの前任の指揮者が、リヒャルト・シュトラウスの父である フランツ・シュトラウス(ホルン奏者)だったとのこと。) ここで1904年まで2年間指揮。(その一方で、モットル( Felix Mottl )やシリングス( Max von Schillings )がカイム管弦楽団 ( Kaim Orchestra )を指揮する際にヴァイオリン・ヴィオラを演奏したりもしていたそうです。) 1904年までこのポストを務めた。 このアマチュア・オケ Die wilde Gungl での初めてのリハーサルでのこと。 ハイドンの交響曲を演奏しようとした時に、アーベントロートは演奏するメンバーの中に トロンボーンの奏者がいるのに気付いた。 しかしその交響曲にはトロンボーンのパートは無かったので、アーベントロートは驚いた。 聞けば、フランツ・シュトラウスが特別にこの曲にトロンボーンのパートを書いたとのこと。 しかしアーベントロートはハイドンの曲に対するこうした扱いを黙認することは出来なかったので、 次のリハーサルの時、このトロンボーンのパートは無くした。するとこのトロンボーンの奏者は 「これはサボタージュだ!!」と御立腹。だがアーベントロートは 「しかしそれは不可能ですよ、スコアに無いんですから」と答えた。 **(アーベントロートは1905年22歳の時にリューベックで指揮者デビュー、と言われることが多いですが、 ミュンヘンでのこの2年間がアマチュア楽団での指揮であり勉学中であった、ということでカウントされない場合があるようです。) ** ミュンヘンでこのアマチュア・オーケストラを指揮していた頃、師のモットルが、 リューベックでの指揮者募集の情報を持ってきて 「とにかく応募してみなさい、大きなオーケストラを指揮出来るだけでもいいじゃないか」 と勧め、21歳の時にリューベックへ。 (アーベントロートの他にも88人の応募があったそうで、最初応募した際には落とされて、 がっかりしてトゥイレに話したら、トゥイレがリューベックにつながりを持ってるシリングスに 聞いてくれたそうです。そのおかげで、3人が指揮のオーディションを受ける予定だったのが、 アーベントロートも4人目の応募者としてオーディションを受けることが出来たとのこと。) そして審査員の全員一致で「楽友協会オーケストラ」の指揮者に任命された。 ハンブルクの新聞は 「この若き才能ある青年はアーベントロート(夕焼け)と呼ぶよりも モルゲンロート(朝焼け)と呼ぶに相応しい」 とセンセーショナルに書きたてたそうです。 1905年からリューベックで Munich Orchestral Society と似た楽団であるリューベック楽友協会 Vereins der Musikfreunde Lübeck ( Gesellschaft der Musikfreunde ) ( the Society of the Friends of Music in Lübeck )の指揮者の仕事を引き受け、 この年がプロの指揮者としてのスタートとなる。 (このリューベック時代アーベントロートは、師のモットルのミュンヘン、バイロイトでの アシスタントの仕事もやっていたそうです。) →→ リューベックの歌劇場について** 2年後の1907年から1911年までリューベック市立劇場の首席指揮者(Erster Kapellmeister am Stadttheater Lübeck)を務めた。 1910年リューベック・フィルハーモニー合唱団の指揮者を兼任。 リューベックで、1905年10月4日の最初のコンサートから1911年4月29日( Tiefland を演奏)までの間、 240回のコンサートと129回オペラ(初回は1907年10月1日のローエングリン、次回が10月25日のフィデリオ) を指揮した。(ちなみにオペラでは、カルメン、こうもり、トロヴァトーレ、マイスタージンガー、ジークフリート、 ワルキューレ、さまよえるオランダ人、後宮からの誘拐、魔笛、トリスタンとイゾルデ、などを指揮。) リューベックで仕事をした6年間、1年のうち8ヶ月リューベックにおり、残り4ヶ月はミュンヘン。 このリューベックで、彼の妻となった女優の Elisabeth Walter(1891年03月14日 Bremen 生まれ) と出会う。(Tahra のライナーノートでは Liesel Walter との表記だったが、GewandhausMagazin や Hochschule für Musik Weimar のサイトなど戦後以降の資料では妻の名前を Elisabeth と 書いてある。)2人の間に子供はいなかったとのこと。 (アーベントロートがエッセン市の音楽監督になってから、1911年08月19日結婚したそうです。) (リューベックで1905〜1911年活動。リューベックでの活動は1919年まで、とする資料もあるのですが、 アーベントロートが1919年まで何らかの顧問としての関わりがあったかどうかは、不明。) なおリューベック時代の1909年2月4日に、ベルリンフィルを初めて指揮している。 以後、1944年12月20日までベルリンフィルとは80回以上共演した。 (ベルリンフィルとは67回の演奏会、3回のコンサートツアー[ 1936年05月、1943年10月はバルカン半島へ、 1940年07月はスカンジナヴィアへのツアー ]で共演。) リューベックでの最後のコンサートは1911年04月26日。このリューベックの Kapellmeister の職は、 アーベントロートの後任がフルトヴェングラー。 1911年から1914年は エッセン市の音楽監督( städtischer Musikdirektor in Essen )。 (Georg Witte がエッセン市の音楽監督を40年務めて1910〜1911年のシーズンで辞めた後を受けた形。) (なお、1911年にアーベントロートはケルンで Peter Kreuderという人のピアノ、ギュルツェニヒ管弦楽団でモーツアルトを指揮している。) 1914年から1934年の間、ライン地方の中心地・ケルンのギュルツェニヒ管弦楽団( Gürzenich-Orchesters Köln ) (ここはケルン国立歌劇場管弦楽団を兼ねている)で指揮。 (オケからは終身指揮者に任命されていた、と書いている資料も有る。) ケルン国立歌劇場合唱団の指揮者も兼務(1915-1934年)。 (前任のシュタインバッハはケルンのギュルツェニヒ管弦楽団で1903年から1914年の間、 カペルマイスターを務めている。) ( http://www.guerzenich-orchester.de/ ) ( http://www.guerzenich-chor.de/geschichte.htm ) 1915年、フリッツ・シュタインバッハ( Fritz Steinbach 1855〜1916)の後を継ぐ形で ケルン音楽院( Köln Conservatory )( Kölner Konservatorium ) の院長 Direktor des Kölner Konservatoriums になる。 この時、音楽院は56人の教授陣、生徒は1000人いたそうです。 (音楽院は25年に音楽大学になりましたが、アーベントロートは1932年まで教授として教えていた様です。 1934年01月に公職追放になった際には音楽大学の学長の職。) なお、1918年にフリッツ・シュタインバッハ( Fritz Steinbach 1855〜1916)の後を継ぐ形でケルン音楽院の 院長兼音楽監督に任命された、という記述のものもある。 (*フリッツ・シュタインバッハが1902〜14年,ヘルマン・アーベントロートが1914〜25年、 院長を務めたとする資料もあり。) (ケルン音楽院では、カール・エルメンドルフ ( Karl Elmendorff 1927-1942年の間バイロイト音楽祭で指揮している) など、約80人の指揮者を自分のクラスで教えている。) →→1914年** **(シュタインバッハは1916年に亡くなっています。なお der Hochschule fü r Musik Franz Liszt Weimar(フランツ・リスト・ワイマール音楽大学)のサイトでは、 アーベントロートは1915年ケルン音楽院の院長になっている、という記述でした。)** ケルンでの最初のコンサートは1914年11月17日。オール・ベートーヴェン・プログラムで エグモント序曲、序曲「レオノーレ」第3番、ヴァイオリン協奏曲(ヴァイオリンはカール・フレッシュ)、 交響曲第5番。 1916年・1918年・1919年に指揮したのは、天地創造、メサイア、四季、ヴェルディのレクイエム、 モーツァルトのレクイエム、ミサ・ソレムニス、ファウスト、 プフィッツナー「ドイツ精神について」、ブラウンフェルスの曲など。 1918年にケルン市の音楽監督 Städtischen Generalmusikdirektor(GMD=Generalmusikdirektor)に就任。(同年、ケルン音楽院の院長兼音楽監督となる。) 1919年には 教授・Professor になっている。 ベルリン国立歌劇場 Staatsoper Berlin( Berlin State Opera )も指揮している。 前任者がクレンペラーとのこと。 [ これを1922年から1934年まで、としていた資料も有ったのですが、 ベルリン国立歌劇場管弦楽団(Staatskapelle Berlin)とは1936年10月02日にシベリウス「フィンランディア」 の録音もあるし、1944年2月にベルリン国立歌劇場でマイスタージンガー指揮、 ベルリン国立歌劇場が1955年再建され、その時最初の公演はアーベントロートが指揮、 等伺いましたので、ここへはずっと指揮しに行ってたみたいではあります。] 1922年-1923年は、フルトヴェングラーから 引き継いでシンフォニー・コンサートをベルリン国立歌劇場で指揮している。 ケルンを拠点に欧州各都市で演奏旅行を頻繁に行い、1925・1927・1928年ソヴィエト演奏旅行も成功を収める。 (ソヴィエト演奏旅行ではモスクワとレニングラードで指揮しているそうです。) (なお、ロンドン交響楽団には1926年から1937年まで毎年招かれていて、 1927年〜1928年にはロンドン交響楽団でブラームスの交響曲のレコーディングを行っている。) フランスへは1927年5月に、また1943年6月にはベートーヴェンをウィルヘルム・ケンプ、 アルフレッド・コルトー( Alfred Cortot 1877-1962 )、ジネット・ヌブーらと共演。 (1943年06月23日、ジネット・ヌヴー(Vn)、アーベントロート指揮パリ音楽院管弦楽団、で ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲が演奏されたそうです。) http://hector.ucdavis.edu/SdC/Programs/Pr117.htm 1920年5月のマーラー・フェスティバルに参加し、 1920年10月、1941年2月20日にアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団を指揮している。 (1941年2月20日、レーガー:「ベックリンによる4つの音詩」) アムステルダム・コンセルトヘボウへは頻繁に招待されていて、客演した際、 ブルックナーの交響曲第4番は1回、第7番を2回、第8番を2回指揮しているそうです。 (ブルックナー第8番を2回指揮したのは1920年。) オランダの新聞のアーカイブが検索出来るサイト [ Koninklijke Bibliotheek http://www.kb.nl/ ]の [ Kranten 1910-1945 http://kranten.kb.nl/index2.html ] ↑ [ Abendroth ]と入れて検索しますと、かなりコンサート情報やコンサート評、ラジオ番組表などが出てきます。 ここで見られる1929年08月01日の記事で、アーベントロート教授がケルン市の音楽監督になるまでの経歴を紹介した後に [ ブダペスト、ポーランド(ワルシャワ、クラクフ、ウッチ、プロヴィンツ・ポーゼン)、 ロシア(モスクワ、ペトログラード[今のサンクトペテルブルク])、 スウェーデン、イタリア、英国(ロンドン、リヴァプール)、 スコットランド (グラスゴー、エディンバラ、ダンディー、アバディーン)、 パリ] などの地名が載っていました。 客演した場所の説明の様です。 また特にケルン時代から、アーベントロートはオランダのレジデンティ・オーケストラや アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団へよく指揮しに行っていた様子。 1922年、Niederrheinischen Musikfestes (低地ライン・音楽祭)に direktor (監督)として参加。 1923年にヘルマン・アーベントロートにより ケルン室内管弦楽団( Cologne Chamber Orchestra ) ( Koelner-kammerorchester )が 設立される。(彼の弟子であるGustav Classensが設立、という資料もあるようです。) メンバーはケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団から、とケルン音楽院の先生達。 [ http://www.naxos.de/html/kuenstler.htm ] ライン室内楽音楽祭(the Rhine Chamber Music Festival ) において、ブリュール( Bruhl )のアウグストゥスブルク城内のコンサートホールで このケルン室内管弦楽団の最初のコンサートをアーベントロートとオットー・クレンペラーが指揮した。 (1935年アーベントロートの弟子エーリヒ・クラーク( Erich Kraack )に引き継がれ、レバークーゼンに移り、 1964年ヘルムート・ミュラー=ブリュールが指揮者となる。ミュラー=ブリュールはこの管弦楽団を 彼が創設したブリュール城コンサートの常駐楽団とした。) [ http://www.naxos.co.jp/Cologne_profile.htm ] ** (アーベントロートはケルン室内管弦楽団とは録音を残しているが、ギュルツェニヒ管弦楽団との録音は 残していない、という記述の資料がいくつかあります。しかし、もしかすると放送用の録音なら ドイツかロシアに残っているかもしれないらしい。当時ギュルツェニヒ管弦楽団は大変保守的で、録音してレコードが 売れたらコンサートに来る客が減る・・・という理由で録音を長年拒否したそうで、録音するようになったのは 戦後ギュンター・ヴァントがギュルツェニヒのカペルマイスターとなって以降のことになります。)** ケルン市長コンラート・アデナウアー (カトリック政党である中央党の政治家で1917年から1933年までケルン市長、 1933年にナチ党に反対したため投獄される。戦後キリスト教民主同盟の創設者のひとりとなり、 1949年から1963年まで西ドイツ初代連邦首相を務めた。 Konrad Adenauer 1876-1967) からの 要請を受け、 1925年には、アーベントロートは ヴァルター・ブラウンフェルス ( Walter Braunfels 1882-1954 )と共に ケルン音楽大学 Kölner Musikhochschule ( * ホッホシューレ=Die Hochschule 音楽専科の単科大学) を設立。 (以前は国立高等音楽院、と訳されたようなんですが、最近は国立音楽大学、と訳されています。) [ 1923年ヴァルター・ブラウンフェルスはプロイセン芸術アカデミー(1871-1955)の正会員に選ばれ、 翌年、ケルンでブラウンフェルス作曲のテ・デウムがセンセーショナルな成功を収めたその後、 ケルン市長コンラート・アデナウアーが彼を訪ねて、ヘルマン・アーベントロートと協力し新たに ケルン音楽大学を設立するよう依頼。 Eduard Erdmann(エドゥアルド・エルドマン)、Bram Eldering (ブラム・エルデリング)、 Paul Grümmer(ポール・グリュンマー)、Philipp Jarnach(フィリップ・ヤルナッハ)の ような優秀な教授陣と協力し、 Staatlichen Hochschule für Musik ケルン国立音楽大学は国際的な評価を得た。 ] ( http://www.koelnklavier.de/texte/interpreten/abendroth.html ケルン音楽院 Conservatory( Konservatorium ) を専門の音楽教育の場である Hochschule にするに あたって、地元の批評家には「文化のボリシェヴィズム(ソヴィエト共産主義)」だ」と批判されたり したようです。) (1931年当時にケルン音楽大学学長だったのがヴァルター・ブラウンフェルスであることは ギュンター・ヴァント関連の資料から確認出来ています。 ヴァルター・ブラウンフェルス ( Walter Braunfels 1882-1954 )は ユダヤ系だったためナチ台頭後は要職を解かれ 作品も上演出来ない状況であったとのこと。 1933年04月01日ケルン音楽大学学長の職を辞めさせられている。<ヴァルター・ブラウンフェルスは、 ナチ時代の言い方で言うと四半ユダヤ人 [祖父・祖母のうち1人がユダヤ人]になるらしいです。> 1945年、ブラウンフェルスはコンラート・アデナウアーの要請を受け再びケルンへ戻った。 ブラウンフェルスの尽力により音楽大学は再建され、彼自身もコンサート・ピアニスト としてのキャリアを再開。音楽界へ復帰している。 (なお、アーベントロートとブラウンフェルスは協力関係にはありましたが、友達とか親友という様な 親しい間柄ではなかったし、この2人は大分違うタイプであった、と人づてに伺いました。) ( Präsidenten der Kölner Musikhochschule Walter Braunfels )。 ) [ この単科大学設立について、ケルンにもArt、Musicは必要だ、とケルン財界に説いてまわって資金を 集めたそうで、この時期ワイマル憲法下の自由主義の空気があったので実現したとのことを 伺いました。 Conservatory ( Konservatorium )は alten Schule ( old school ) という言い方をよくされます。 Hochschule は専科大学だそうですが、 音楽を学びたいと思う人のために教育を受けられる場を増やす目的で作った、と聞きました。 大学入学資格試験であるアビトゥーア(ギムナジウム卒業試験)が当時からありますが、 Conservatory( Konservatorium ) と Hochschule は第1次大戦後と第2次大戦後、学生運動などに よってその格差が段々なくなっていって、どちらも博士号取得が出来るし卒業資格も同じ扱いという ことになったと人づてに伺いました。 ずっと長い間分からなくて困っているのが、ケルンの Conservatory( Konservatorium )がどういう規模だったのか、 Hochschule は同じ音楽についての教育機関としてConservatory( Konservatorium )とは何が違ったのか、 ということ。 またこの時期のアーベントロートは「 Kölner Hochschuldirektor Hermann Abendroth 」 という肩書きで紹介されている様です。 他に、1845年にライン音楽学校がドルンによって創設され,ヒラーの時代(1850〜84)に 音楽院の資格を得てその規模が拡大され、 その後はフランツ・ヴュルナー(1884〜1902),フリッツ・シュタインバッハ(1902〜14), ヘルマン・アーベントロート(1914〜25)が院長を務めている。 1925年に国立音楽大学と改称され,アーベントロート(1925〜34)とヴァルター・ブラウンフェルス(1925〜33)の 共同運営時代となった・・・とする資料もありました。 ] (なお、ケルン音楽大学でエーレンベルク教授の指揮科のクラスにいたヴァントは アーベントロートからこの頃教わっていたそうです。) このケルン時代、アーベントロートが公園通りの19番地に住んでいて、 ヘビースモーカーで、自転車に乗っていつもコンサート会場へ出向く、というのは ケルン市民によく知られていたそうです。また、このケルン時代もアーベントロートは 全く車を持たなかったとのこと。 アーベントロートは演奏会のチケットを売るのが上手い経営上手な Kapellmeister だったそうです。 1931年-1932年ボン市管弦楽団を指揮。 <1931年-1932年ボン市管弦楽団・客演指揮者、とする資料もあるが、 1930年から1933年の間、ボン( Bonn )市のGMD( Generalmusikdirektor )も務めた、 という記述の資料もあり。> なお、 「第三帝国の音楽」エリック・リーヴィー ( Erik Levi )著 第4章の注釈(6)によると、 全ドイツ音楽協会(* Allgemeiner Deutscher Musikverein : ADMV -- 1861年にフランツ・リストとフランツ・ブレンデルが設立した音楽組織、 ナチス文化共同体により攻撃を受けたが1937年6月までは存続した) の1933年当時の評議委員会のメンバーのリストの中に アーベントロートの名前も入っているとのこと。 (ナチスが権力掌握し全ドイツ音楽協会の組織内からユダヤ系と左翼シンパを一掃した後のリスト らしいので、以前からここの評議委員だったのか、人が減った分補充された新しい評議委員なのかは不明。 なお、1933年6月ドルトムントで開催された全ドイツ音楽協会の音楽祭では、当初は ヴァルター・ブラウンフェルスとアントン・フォン・ヴェーベルンの作品の上演予定があったが取り消され、 ヘルマン・ウンガーとマックス・トラップの作品に変更されたらしいです。) 1933年1月にヒトラー首相就任によりナチス政権が成立。 1934年1月、ケルン市長 Riesen は、アーベントロートがナチに全然賛同していないということ、 彼がソヴィエトに対してもケルンのユダヤ社会に対しても好意的な立場を取っていること (実際演奏会でアーベントロートはユダヤ人のソリストを頻繁に招いたし、 ユダヤ人の作曲家の曲を好んで演奏していた)を非難して、 アーベントロートを、ケルン市の音楽監督 ( Städtischer Generalmusikdirektor )、 ケルンコンサート協会の芸術監督兼指揮者 ( künstlerischer Leiter und Dirigent der Kölner Konzertgesellschaft )、 音楽大学の学長 ( Direktor der Staatlichen Hochschule für Musik )、 この3つの職から解任、アーベントロートは公職を追放された。 ナチの勢力がケルンへ及ぶ3週間前、1934年1月10日にアーベントロートが指揮した演奏会では フランスの作曲家デュカ(デュカスと表記されることもある)の「魔法使いの弟子」、 同じくフランスの作曲家ラヴェルの「ツィガーヌ」、 同じくフランスの作曲家ベルリオーズ「ローマの謝肉祭」、 ユダヤ系の作曲家であるメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲が ハイフェッツのヴァイオリンで演奏されていた。 ↓ ↓ 続きは、こちらをクリック。 ■ 1934年〜1945年 ■ ■ 1945年〜1956年 ■ 2004.03 |

間違い、勘違い、誤った記述等にお気付き頂きましたら、 掲示板へ是非お知らせ下さい。

どうかよろしくお願い申し上げます。

All Rights Reserved. COPYRIGHT(C) 2002-2016, 境山